29 dezembro 2005

21 dezembro 2005

19 dezembro 2005

Cruzamentos genéticos

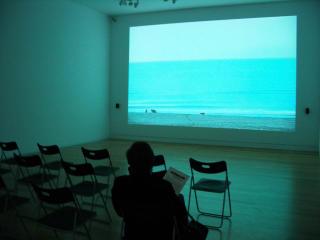

Quando o cinema transita da sala de espectáculos para uma sala de museu, já não lhe chamamos cinema, mas outra coisa: video-instalação, multimedia, expanded cinema... Mas se o ecrã de vídeo cresce à dimensão de uma parede de sala e nos encosta à parede em frente, como se estivéssemos nós mesmos no interior de um contentor-televisão, isso já é cinema. No entanto, a ausência de cadeiras, ou o seu número escasso, indica uma relação subjectiva diferente. Esta forma de cinema não convida à contemplação, mas ao trânsito.

Em Serralves, vi as exposições-video de Pedro Costa, cineasta, também documentarista, formado na escola de cinema, discípulo do cinema como montagem, que, pela primeira vez aqui, abdica dela e se estende ao comprido no tempo: as 8 horas que dura um dos filmes expostos. Um quarto onde estão Ventura e Vanda, sentados na cama, com a televisão ao canto, conversando. É um plano geral do quarto, fixo sobre tripé, e pode considerar-se um registo documental em bruto (que aparentemente pertence a um filme anterior, O Quarto de Vanda). O espectador é convidado assistir à cena, enquanto lhe interessar. O som é pouco perceptível, a conversa mole, a acção estática e não esperei mais de 15 minutos para saber o que adiante viria. À porta o visitante recolhe um folheto agrafado com a transcrição extensa do diálogo. O processo fílmico inverteu-se: o registo documental foi transformado em argumento. A obra resultante é texto. (Acho isto notável.)

Noutra sala, isolada e escura, dois homens conversam junto a uma janela. Parece interessante, mas como não há cadeiras onde sentar, não deu para entrar no filme. Pois é assim que funciona este dispositivo: uma pessoa entra, casualmente, no filme, e sai, aceitando que não verá tudo, pois admite que dura muito (apesar de este só durar 10’). Aqui ver é viver. A tela de projecção é uma janela sobre outro mundo: aquele. O cineasta não tem um discurso, nem uma história. Tem um acontecimento, cuja história se conta a si; e afirma um só propósito: mostrar aquele espaço, aquelas pessoas, o tempo delas. Não pretende cativar o visitante, nem torná-lo em espectador. O visitante leva e traz consigo sensações, imagens, associações, uma certa vivência que é só sua, e não controlada pelo autor do filme.

Noutra sala, um longo corredor com uma luz ténue ao fundo, aproximamo-nos devagar e a medo, enquanto nos habituamos à escuridão, de um ecrã onde o mesmo Ventura em grande plano fala. Esta forma de instalação torna fortíssima a sua estranha aparição, quase de fantasma. Percebem-se as palavras, mas o discurso escapa-nos na sua vaguidão. Só depois, lendo o folheto, percebemos que o texto não é a voz do próprio, mas a leitura de uma carta de escritor em Auschwitz, o que, de repente, parece de uma violência abusiva. O efeito de real e de despojamento conseguido nas outras salas, aqui transforma-se num artifício teatral, desmesurado e confusamente político.

A experiência de ir a um museu moderno asséptico como um hospital para assistir à melancolia sem fim de duas pessoas num quarto, ou seus dramas, ou seus sussurros - é brutal. A coragem de apresentar um bruto de 8 horas, de que ninguém vai ver a mesma parcela que outro espectador, parece um gesto talvez vão, ou no mínimo, a negação total da ideia de cinema. É uma estética negra, um caminho difícil. O que leva um cineasta maduro ao grau zero da expressão (como Kiarostami)?

Na verdade, estas peças de vídeo resultam de uma encomenda e foram pensadas para dialogarem com as esculturas (horrorosas) de Rui Chafes, o que acontece de forma muito ténue, pela proximidade apenas. Em comum, resta talvez a atitude: uma afirmação de violência quotidiana, uma aceitação niilista do limbo, a poder das formas contra o espaço sacralizado do museu onde estas instalações só por sarcasmo se lêem.

Este o resultado duvidoso de um casamento arranjado entre um escultor e um cineasta, estratégia mais de marketing que artística, pois pega em dois “consagrados” e vamos lá a ver o que dá. Uma experiência de cruzamento genético semelhante já tinha sido feita com o escultor e a bailarina Vera Mantero (para a 26ª Bienal de S. Paulo em 2004). Os comissários de hoje assumem-se como criadores de programas artísticos. E os criadores aceitam ser programados.

Como os próprios dizem: «Rui Chafes - [...] O meu ponto de partida é tentar chegar a algum ponto, não sabemos qual, partindo do princípio da impossibilidade, da incompatibilidade. Com essa consciência, a gente há-de chegar a algum ponto, não no sentido da ilusão que seja possível, mas sim da certeza que é impossível. [...] A ideia foi uma proposta concreta do João Fernandes [ director do Museu de Arte Contemporânea de Serralves], que depois ficou cheio de medo do resultado.» (in Público - Mil Folhas de 22/10/2005. Retirado de http://ocritica.blogspot.com/2005/11/opresso.html)

14 dezembro 2005

Manicómio (3)

O filme mais antigo desta tríade é Titicut Follies de Frederick Wiseman, filmado em 1966 e proibido nos EUA durante 25 anos (até 1991). Isto porque revela condições e tratamentos chocantes no espaço de um hospício prisional, dito “casa correccional”: homens nus vivendo em celas nuas e tratados como indigentes de forma que consideramos sub-humana.

O filme começa com um espectáculo de variedades – intitulado Titicut Follies - em que os prisioneiros cantam e dançam, numa imitação desajeitada de cabaret. Esta festa anual marca o início do filme, pontua-o a meio e conclui-o. Se estas actividades de animação se destinam a dar uma imagem de recuperação dos doentes ou a recuperá-los, não sabemos, porque não assistimos à sua preparação nem sabemos quem é o público deste sarau. Nesta omissão - ou delimitação da informação - está expressa uma intenção do realizador. Ele estabelece desta forma que há uma fachada da instituição que contrasta com o seu interior.

A segunda cena do filme, encadeada com uma mudança de cena no espectáculo e com a justificação da troca de roupa dos "rapazes", salta para uma grande vestiário colectivo, onde os homens nus trocam de roupa e são revistados por guardas. Não há violência expressa nem nada de anormal se passa aqui, para além da vulnerabilidade da nudez e da eficiência dos profissionais. A cena parece crua talvez para a sensibilidade de quem nunca foi à tropa. Mas parece cruel porque não está explicado de onde vêm, onde estão ou quem são estes homens - e porque está montada em contraste total com a cena musical anterior.

A terceira cena – numa escalada de choque - mostra uma espécie de conversa que, tendo a forma de um interrogatório, não se percebe bem se é uma consulta psiquiátrica ou jurídica, de tal modo as perguntas se sucedem e confundem, profissionalmente feitas sem inflexões de voz, a um homem novo, confesso violador de meninas, incluindo a sua própria filha, crime que ele atribui a um "problema". Aqui, finalmente, entendemos que estamos numa instituição prisional, onde os motivos do crime podem ser associados à doença mental.

Na sequência desta conversa, o preso, interrogado sobre a prática de masturbação, responde que a faz três vezes por dia, ao que o interrogador rapidamente replica: “É demais. Isso não é normal. Sente culpabilidade?”. Neste momento, propositadamente escolhido pelo realizador, a masturbação adquire o mesmo valor patológico que o abuso sexual de crianças. Neste momento, a instituição que julga, avalia e trata é posta em causa, pois os seus critérios tornam-se confusos. Se a sequência da conversa foi esta ou a inversa, não podemos saber, pois há uma intencionalidade que ultrapassa a questão da veracidade: a deliberação de provar um ponto de vista sobre a instituição.

Não vou aqui contar o filme todo. A mesma técnica, de demonstrar um ponto de vista através da montagem, aplica-se a todos os casos seguintes do filme: os homens nus que saem das celas para despejar os bacios na latrina; o ex-professor de matemática que berra de fúria, exposto em voz alta (e humilhado) por ter sujado a sua cela; aquele que, recusando-se a comer, é alimentado por uma sonda enfiada no nariz, e cuja cena é montada em paralelo com a da preparação de um morto, transformado assim em destino esperado do grevista de fome.

O caso que mais me impressionou foi o do jovem esquizofrénico que prefere voltar para a prisão, onde espera recuperar melhor do que no ambiente de berros e manicómio onde foi encarcerado há ano e meio contra sua vontade, e que, com argumentos perfeitamente lúcidos sobre os seus motivos e a sua saúde, é considerado pelos psiquiatras como paranóico típico sem apelo. Esta situação - em que uma pessoa clamando a sua sanidade é, na medida da sua insistência, considerada insana - é tão demente e inverosímil que só parecia possível em filmes de ficção.

Não é só a montagem que define esta abordagem. A decisão de Wiseman sobre o que filmar é muito importante. Ele opta por registar situações de interacção e diálogo - entre os doentes e os guardas, enfermeiros e médicos - as quais se tornam chave para revelar a equação de forças do sistema, que parece funcionar por si só, com uma indiferença pelo caso individual e com uma falta de intenções ou justificações expressas (que desconhecemos se é inexistente ou resultado de uma opção de montagem). Não há nada de equívoco neste olhar. Trata-se da denúncia de um sistema.

A diferença que vai deste filme para os outros posteriormente feitos em hospícios, é uma diferença de olhar. Depardon privilegiou situações de deambulação; Philibert, as de intimidade. Ambos se centraram nos sujeitos, alvos de um ensaio de compreensão. Wiseman apontou para a instituição. As suas intenções são diferentes, revelando não só a evolução da clínica psiquiátrica nas suas circunstâncias locais ou temporais, mas também a relação de cada realizador com elas.

(Visto no IFP, dia 12/12/2005, no ciclo “O mundo é um grande asilo”)

P.S. Olhamos para este filme como uma coisa do passado. Mas situações de encarceramento semelhantes continuam a existir. Por exemplo: os 30% de idosos que são maltratados em “lares”; os armazéns de imigrantes ilegais à espera de repatriamento, no Porto ou em Itália; a educadora de infância que, numa escola de Carcavelos, pôs pimenta na língua de um menino de 4 anos que disse “cocó” e que desde então se recusa a fazer cocó, apesar de ter mudado de escola, dos esforços da família, dos laxantes, do psicólogo...

12 dezembro 2005

Manicómio (2)

La moindre des choses é um documentário de Nicolas Philibert filmado numa “clínica psiquiátrica” dos anos 90, que podemos comparar com o “manicómio” San Clemente de Depardon. A maior diferença, para além de o filme ser a cores e logo menos contrastado, é que estes doentes, embora enfrascados em químicos como os outros, têm ocupações: na cozinha, no atendimento telefónico, desenhando e fazendo teatro. Actividades cuja acção terapêutica parece notória e que os aproximam de nós (os que os observamos) muito mais do que se apenas os víssemos pela diferença que têm, pelo seu desajuste, essa coisa mínima que, para nós, é sinal suficiente de uma desadequação maior.

Aliás, não há equívocos. Desde os primeiros planos, em que vemos passar a distância alguns dos personagens, percebemos que eles são doentes mentais. A mínima coisa é suficiente: um braço descaído, um passo trocado, um vaguear. Depois o realizador aproxima-se e vamos conhecendo alguns deles, através da reacção de descoberta da câmara e da relação com o seu operador, que por vezes os interpela como conversando, e ao qual respondem sem receios. Desde o início percebemos que esta câmara é cúmplice e amiga. E isso faz de nós, espectadores, que por intermédio dela vemos, cúmplices e amigos. Poderei chamar a este processo tão simples: transferência do olhar.

Mas estas pessoas são fechadas, são prisioneiras de si-mesmos num mundo do qual é quase impossível sair ou entrar. E no entanto, elas participam das tarefas sociais – entre as quais se destaca a preparação de uma peça de teatro – com uma receptividade, e um prazer de assumir outras personagens, que torna difícil, para nós, distinguir precisamente doentes e enfermeiros, distinção que o olhar do realizador faz diluir propositadamente.

Neste olhar sente-se sobretudo uma gentileza. E uma capacidade de contar uma história - feita de coisas pequenas com grande importância - por meio de uma linguagem cinematográfica que constrói personagens e encadeia as acções. A atenção ao gesto mínimo, e à dificuldade máxima, fazem deste filme uma espécie de encontro com vivências humanas vitais mostradas na sua relação ténue com o real envolvente.

(Visto no IFP, dia 09/12/2005, no ciclo “O mundo é um grande asilo”)

10 dezembro 2005

Genealogia da repressão

Na tradução francesa chama-se “Inquérito sobre a sexualidade”, o documentário Comizi d’Amore de Pier Paolo Pasolini feito em 1964, que em jeito de cinema-verité, como assinala Alberto Moravia, procura fazer um diagnóstico da sexualidade em Itália.

Pasolini, de microfone em punho, começa pelas crianças: como nascem os bebés e (saltando de pergunta em pergunta) como é que a cegonha os traz ou se é ela ou deus que pega no bebé, etc. Aos jovens e adultos pergunta, por exemplo, se o sexo é importante nas suas vidas, se o casamento resolve todos os problemas sexuais, se o divórcio deveria ser permitido, se as mulheres têm mais ou menos liberdade, sobre o que é a honra sexual e o ciúme, sobre os “invertidos”, sobre a família, os namoros, a prostituição, etc. etc. As perguntas iniciais são abertas, mas perante a hesitação dos entrevistados, PPP - perguntador ágil - rapidamente pede uma confirmação, ou logo inverte os termos da equação e coloca o outro em necessidade de se explicar.

O método adoptado é aquele que hoje reconhecemos como típico das entrevistas televisivas de rua, mas com uma importante diferença: aqui as perguntas sucedem-se continuamente às respostas, até obterem satisfação ou se esgotarem. Apesar de fora do ecrã, a presença do realizador – adaptável, aceitando todas as respostas, mas levantando os porquês – é a voz condutora desse inquérito e assume o seu ponto de vista por várias vezes, expondo dúvidas e afixando textos com alguma ironia. Quando as palavras ditas excedem o nível de tolerância socialmente aceite, Pasolini, evitando a censura (presume-se), não retira as imagens do filme, apenas lhes suprime o som e escreve em grandes letras: AUTOCENSURA (a dele, claro).

As entrevistas são feitas na rua no meio de ajuntamentos populares e grande atenção. As opiniões reforçam-se ou divergem, mas manifestam-se com vigor e convicção, apesar daqueles que, reconhecendo o tabu do assunto, se escudam de responder. Essa consciência é mais clara nas entrevistas aos burgueses (principalmente mulheres jovens, entre as quais Oriana Fallaci), que também tendem a considerações abstractizantes: falam em geral, mas pouco de si mesmos. Essa falta de receptividade da burguesia, por oposição aos populares pululantes, é alvo de uma tentativa de explicação final, por Moravia, algo a ver com uma hipocrisia jocosa. E conclui: é preciso sempre tentar compreender; a indignação é uma expressão da insegurança.

PPP admite não ter aprendido muito com o inquérito. Talvez não fosse fácil, nos anos 60, num país católico, pôr as pessoas a falar em público de um assunto privado e tabu. Hoje, apesar de quebrados praticamente todos os tabus, talvez ainda não seja fácil. A sexualidade, apesar de omnipresente nas mensagens da publicidade e da tv, continua a pertencer à esfera da intimidade. E alguns dogmas daquela época continuam subjacentes. Mesmo nas aulas de educação sexual ainda é difícil falar francamente.

Como as entrevistas são sempre em espaço público, com uma chusma de assistentes em roda, é de presumir que as pessoas não expressem exactamente o que sentem ou pensam, mas o que acham que é aceitável pensar ou sentir. Assim, torna-se, não tanto um inquérito à sexualidade, mas às regras da sexualidade. A diferença entre o Norte e o Sul de Itália resulta evidente, com um operário chegando à conclusão de que “a liberdade vem do trabalho” e que se as mulheres italianas (do sul) pudessem, como as alemãs, trabalhar (se os patriarcas as deixassem), haveria menos pobreza.

Visto 40 anos depois, este filme, reproduzindo uma mentalidade conhecida, persistente, mas já desactualizada, pode até parecer não ir muito longe no diagnóstico da sexualidade (se o compararmos, por exemplo, aos estudos americanos tipo Kinsey ou Hite), mas tem uma qualidade extraordinária: diz tudo sobre as crenças e representações socialmente partilhadas acerca da vida sexual, naquele tempo e naquele espaço, de forma mais rica que um estudo sociológico. Define por completo uma ideologia, nomeada “tradicional” ou “conformista”, parte importante da nossa genealogia cultural. Mas, porque também há muitas respostas divergentes, põe em evidência as questões fracturantes à época, que eram sobretudo o divórcio e a liberdade das mulheres. (As divergências sobre a virgindade ou a homossexualidade, por exemplo, ainda não se acusam.)

(Visto no IFP, dia 05/12/2005, no ciclo “O mundo é um grande asilo”)07 dezembro 2005

O que seria a escola

A exposição Anschool, de Thomas Hirschhorn, apresenta, em Serralves, uma visão delirante da escola. Primeiro, a escola toma forma a partir das suas cadeiras e carteiras alinhadas. Depois, usando as técnicas do bricolage escolar – feito de materiais pobres: cartões, revistas recortadas, fita-cola, canetas de feltro, alguns livros – expande-se exuberantemente enchendo as paredes de mapas disformes e cartazes manuscritos com grandes textos filosóficos, inúmeros cartões de recortes que digerem pacificamente as mensagens dos media, pilhas de fotocópias que o visitante recolhe para ler mais tarde, etc. etc.

Parece uma demonstração do que aconteceria se a escola fosse deixada sem professores e se reproduzisse livremente como um tumor benigno a partir dos materiais elementares, as técnicas ensinadas e os ecos da civilização recolhidos como lixo reciclado. Aliás, Thomas Hirschhorn é como um aluno diligente que nunca tivesse saído da incubadora escolar e se afincasse a reconstruir alegremente ad infinitum o propósito central da escola. A repetição cíclica das aprendizagens, das descobertas, das mensagens, é um retrato de uma escola de onde desapareceu a tutela professoral e onde se reflectem como num espelho deformado as vivências dos seus habitantes, neste caso o mundo segundo Thomas.

Sem controlo superior, a criança amestrada e seus exercícios fazem irromper, como ervas daninhas luxuriantes, visões adjacentes que provêm do mundo exterior, tipo invasão de cogumelos ou praga de gafanhotos, que num processo de proliferação intensa (ele trabalha por uma população de centenas de alunos) enchem as paredes livres que rodeiam as carteiras e cadeiras alinhadas segundo o propósito de reprodução infinita da ordem do mundo e dos saberes.

Como a densidade aqui é muito maior do que em qualquer escola real, chegamos a pensar que não é possível um só homem produzir tanto e que ele deve ter os seus discípulos, acessores, operários, hordas de mãos a dar à fita-cola e à tesoura e à cola. (Gostava de ter filmado a montagem desta exposição.)

Os mapas-múndi com ‘tumores’ localizados sugerem o mundo como um corpo humano – que finalmente, na última sala, vamos encontrar representado por manequins com suas excrescências análogas e através das extensões que são os quartos alinhados (tipo ikea de bonecas), todos com cama, candeeiro, espelho, televisão e recortes nas paredes, enfim, o indispensável numa ilha deserta que é qualquer apartamento.

Os escritos teóricos que enchem as paredes e se multiplicam em pilhas de fotocópias, traduzindo reflexões para-filosóficas do artista enquanto tal, pouca relação têm com a parte 3D da exposição, numa espécie de desajuste cúmplice entre teoria e prática.

O exercício da liberdade é empolgante. As suas invenções deixam-nos de boca aberta e surpreendem-nos para além dos limites do que tínhamos imaginado (quando andávamos na escola). Isto é uma descoberta tão curiosa como exótica. Um devaneio sobre a escola como lugar de inscrição e oficina de moldagem, segundo o método da reprodutibilidade manual.

05 dezembro 2005

O que é a escola

A escola é o nosso sistema de reprodução cultural (tal como a família o da reprodução humana). Uma reprodução de saberes, onde cada novo aluno terá que apreender uma súmula do conhecimento humano até à actualidade, começando pela aprendizagem do código de escrita e da matemática, passando pela literatura romântica, a química e a física, a filosofia e a informática. A escola é a instituição que assegura essa reprodução dos conhecimentos, considerados importantes no período de crescimento dos cidadãos.

A família encarrega-se da reprodução dos valores e convicções, mas sem programa definido, por incorporação e mimetismo. A televisão incute os valores da socialização, do lazer e do consumo. Estas duas instituições actuam na reprodução social e ideológica, de formas não-articuladas, não-reflectidas, não-voluntárias, não-responsáveis.

Portanto, a escola é ainda a instituição mais estável, na qual a transmissão de modelos sociais e culturais é definida, objectivada, programada e controlada. Independente das outras instituições e habituada à sua autonomia, a escola depara-se apesar de tudo com a invasão dos problemas gerados pelas outras instituições, a família e os media, para os quais não tem respostas imediatas, mas tem soluções mediatas que resultam da análise das situações conflituosas no seu seio.

A escola, na sua auto-organização perfeita de hierarquias democráticas e baseadas numa premiação do mérito e do esforço, é um microcosmos que difere bastante da sociedade em que se insere, mas no qual se reflectem todos os problemas exteriores, que a escola absorve e para que procura soluções de modo a manter a estabilidade e autoridade da sua missão a nível da reprodução cultural. Por exemplo, com a sua estrutura tutelar, as escola combate as desigualdades sociais, através da uniformização das oportunidade e pela compensação activa dos desequilíbrios, processo inevitavelmente em curso e sempre inacabado.

Este microcosmos é uma espécie de caldo laboratorial da sociedade do futuro. Por isso os filmes sobre escolas se tornam interessantes em termos desse diagnóstico em embrião das tensões exteriores em campo. As crianças e os jovens, na sua espontaneidade, exprimem mais autenticamente as convicções e crenças da cultura viva.

Que seria da nossa sociedade sem escola? Sem governo ainda nos aguentávamos, como se viu durante o directório de Santana. A televisão também não faz falta. Sem ela, seríamos mais alegres e mais livres. Mas a escola? É uma instituição admirável, capaz de conter e dirigir a energia latente de milhares de crianças, organizar durante 12 anos o seu quotidiano e prepará-las para vir a ocupar o seu lugar de adultos renovando sem crises a estrutura social vigente. Quando a escola não consegue fazer esse papel, surgem outros problemas sociais (como em França).

Se a escola não consegue resolvê-los, é porque os problemas vêm do exterior. Mas surge a habitual culpabilização dos professores, bodes expiatórios deste nosso judaísmo recalcado. E não bastando, a sumidade Eduardo Prado Coelho (Público, 25/11/05) ainda vem dizer mal “desses profissionais de uma ciência inexistente a que dão o nome de pedagogia” (por sinal um dos ramos mais activos das ciências sociais e humanas). Pensem duas vezes antes de dizer mal da escola, ou vão para lá fazer melhor.04 dezembro 2005

O gene fascista

Na Culturgest, um “documentário” japonês sobre pós-adolescentes que vivem a sua solidão urbana em pequenos quartos conectados à internet. A moda lolita-gótica (estilo boneca de porcelana) aparece como uma forma de encontrar uma identidade substituta da falta de sentimento de individualidade. A mania – ou hobby - de colocar minúsculas câmaras de video para espiar pessoas nos seus apartamentos ou nas casas de banho públicas, mostrando-as num site de internet chamado Peep TV Show (o título do filme de Yutaka Tsuchiya), serve de fio narrativo principal. Outros personagens cruzam este terreno das comunicações virtuais, entre linhas eróticas interactivas e replays do ataque de 11/9.

É um filme perturbador, opressivo, não apenas pelo tema (que bem poderia integrar-se no actual ciclo de cinema Vigiar e Punir), mas pela estética fragmentada, convulsa, ruidosa, torturada. Um filme terrível, centrado em personagens alienadas e voyeuristas. Apresentado como um documentário, pareceu-me, a mim e a outras pessoas, uma pura ficção. É certo que muitos filmes hoje navegam numa zona indefinida entre ficção e documentário. Mas acho que um documentário só o é se conseguir estabelecer com um mínimo de clareza que referente real é o seu. O que não acontece aqui. Nunca percebemos que real está para além desta história, que toda ela parece inventada e conduzida para chegar a um final conclusivo: o dia de aniversário do ataque de 11 de Setembro.

Filmado com uma cadência e variedade de ângulos que, analisados, vemos que teria que haver uma dúzia de operadores móveis em campo, mesmo usando a técnica de multi-mini-câmaras-simultâneas, ou que as cenas foram construídas e repetidas várias vezes como se faz numa ficção - é difícil perceber que isto seja um documentário a não ser por um equívoco qualquer, ou por uma hipotética autenticidade dos personagens convocados para agirem dentro de uma acção planeada e aceitando fazer o seu próprio papel enquanto executantes do desafio de se encontrarem por procuração do realizador...

Há um countdown diário, que começa a 15 de Agosto de 2002 e vai até 11 de Setembro, dia em que os dois protagonistas se fazem participar, em projecção, no ataque às torres gémeas. A obsessão e o fascínio por esse acto terrorista é comum a outras personagens secundárias e é visto como um teste à capacidade de sentir emoções e dar sentido de realidade às imagens omnipresentes de televisão. O problema da sensibilidade é permanente neste jogo de limites. A lolita principal debate-se com essa necessidade de sentir algo para além da irrealidade que a televisão lhe ensinou. E nem sequer a visão em peep tv show do namorado a fornicar a amiga “como macacos” consegue comovê-la. Quando o rapaz protagonista sufoca um gato dentro de um saco de plástico, já algumas emoções mexem, contraditórias: mata, tira, esfola... E quando ele mesmo se mete dentro do saco debatendo-se, consegue levar à histeria uma espectadora online. Os personagens reflectem periodicamente sobre a sensação de falta de realidade, que afinal procuram, não no exterior, não na relação com outros, mas na sua reacção às imagens mediatizadas imperantes.

Em todo o caso, ficção ou não, é um filme que apresenta, com uma lente de aumento impressionante, a tentação, actualmente quase irresistível, para espiar a vida dos outros, como parece que já fazem os poderes judiciais em Portugal, impunemente, com as suas escutas telefónicas ad-hoc, como claramente denuncia Miguel Sousa Tavares no Público de 2 de Dezembro.O outro olhar

03 dezembro 2005

O olhar crítico

Quando se fala de olhar crítico num documentário, podemos estar a pensar em várias coisas ao mesmo tempo e a baralhá-las.

Há um primeiro olhar - visual e selectivo – que é o filtro do momento de registo, uma opção de enquadramento e do foco de atenção pessoal, resultando numa determinada imagem em que se expressa uma escolha por um só aspecto do real filmado em vez de qualquer outro.

Um segundo olhar – subjectivo e crítico – é aquele que mais tarde, no trabalho de argumento e montagem, relaciona os diferentes aspectos captados do real, criando uma espécie de discurso (verbal ou visual), aquilo que metaforicamente se chama ponto de vista, ou ainda, perspectiva, ou visão, mas que deveria ter uma expressão literal para a qual realmente não encontro termo certo. Também não é opinião, nem posição, nem convicção, nem versão...

É a essa coisa sem nome próprio que chamamos afinal o olhar crítico. Crítico porquê? Para destacar que não é um mero olhar. E para salientar ainda que há uma vontade por detrás desse olhar. No entanto, facilmente, o adjectivo crítico pode ser entendido no sentido de crítica, expressa ou implícita. Assim, as pessoas leriam uma cena ou um filme em função duma possível crítica contida nele. É uma abordagem válida eventualmente.

Mas, para mim, ter um olhar crítico não significa fazer crítica. Aliás, como documentarista, sou incapaz de criticar os meus protagonistas. Tomo-os como eles são, compreendo-os e gosto deles. Penso sempre neles como os destinatários primeiros do filme que os retrata perante a sociedade dos futuros espectadores. Excluo cenas em que julgo eles não gostassem de se reconhecer. Não tenho a certeza de acertar, mas essa é minha atitude.

É também natural que o público não venha a ser tão compreensivo como eu. Claro, uns gostam, outros não. Uns aplaudem uma educação dos afectos com uma abordagem sensível das questões da sexualidade, outros criticam os eufemismos e a falta de explicitação dessa abordagem. O filme, aí, voltou a fazer parte da vida das pessoas. Cada um vê nele o que lá quer encontrar.

Para mim, o olhar crítico significa – no ensino, na medicina, no documentário ou em qualquer outra área – saber diagnosticar uma situação, perceber-lhe os pontos críticos ou vitais, ou seja, os aspectos que são importantes para caracterizar uma tal realidade, observando-a na sua constituição, funcionamento, tensões, desajustes, problemas.02 dezembro 2005

A crítica do olhar

Todos os filmes, e particularmente os documentários, ganham em ser discutidos, como aliás é prática corrente nos festivais. Esse debate de ideias que se sucede ao primeiro olhar, permite reflectir melhor sobre o filme, em vez de o arquivar imediatamente numa gaveta obscura da memória.

No debate que se seguiu à projecção do meu documentário Doutor Estranho Amor, levantaram-se várias divergências. Onde uns vêem desigualdade social, outros vêem integração escolar. Onde uns vêem um percurso de aproximação entre formadores e formandos, outros vêem uma fragilidade na explicitação de objectivos. Onde uns vêem uma atitude ríspida do professor, outros vêem a indisciplina dos alunos. Onde uns vêem uma turma de rapazes apaixonados por uma rapariga, outros vêem uma rapariga demasiado sedutora. Onde uns vêem o esforço e a paciência dos professores, outros acham-nos culpados pelo analfabetismo dos alunos. Outros, extrapolando, vêem um sistema de ensino em causa, um país em ruptura, uma democracia em risco. Inventar é livre.

O mais interessante é que todos têm razão. E as coisas são muito menos claras do que parecem. Num gesto de cabeça sobre um ombro de rapariga, uns vêem a ternura do rapaz, outros reparam no constrangimento dela, outros ainda encontram a representação da distância que vai entre o que diz e o que se mostra. O que só demonstra que a situação é complexa e ambígua. Não resulta daqui uma posição crítica ou ideológica evidente. Pelo contrário, a coexistência de pontos de vista diferentes é que vem propiciar a discussão colectiva. O filme, assim, é também uma forma de intervenção nesse social.

Se fosse um documentário que tivesse como intenção promover um certo projecto educativo, seria um chamado filme institucional. Se fosse dirigido por uma voz off, seria possivelmente um documentário de estilo televisivo, com uma mensagem explícita de reforma social. Em qualquer dos casos, o espectador era suposto aderir e anuir. Sendo um documentário livre desses constrangimentos exteriores ou incorporados, aceita todas as interpretações e pede ao espectador uma reflexão própria.

De todas estas opiniões divergentes, o que é que sobra do “olhar pessoal” do realizador? A possibilidade de revelar as contradições inerentes ao real - em vez de revelar convicções pessoais. Este não é um filme de opinião, portanto. É um documentário de observação. Tenho a minha opinião, claro, mas vale tanto como a de qualquer outro espectador do filme. Prefiro até não a manifestar antecipadamente para não condicionar a leitura individual do filme, que, sendo um documentário, facilmente resvala para uma leitura do real preexistente.

(Porque em documentário há sempre uma realidade que suscita esse olhar. Ao contrário da ficção, onde o olhar é que suscita a criação de um real.)

26 novembro 2005

Sabonete ou presidente?

Em 1997, Mariana Otero fez um documentário sobre a SIC - "Esta televisão é vossa" - que, depois de visto e bem aceite pelos seus protagonistas, foi mostrado em França e motivou um comentário no Le Monde em que se dizia que Monsieur Rangel era um "homem sem escrúpulos" pois tinha dito (no filme) que uma televisão podia vender o que quisesse, desde sabonetes a presidentes. Era indignação escusada, pois ele apenas o disse, não o fez. Rangel caiu em si e percebeu que o documentário podia ter leituras inesperadas.

Foi cancelada a ante-estreia no cinema Monumental e postergada a sua emissão televisiva. Até que, em resultado das vozes indignadas na imprensa, o filme passou de madrugada, para calar o escândalo, seguido de uma entrevista em que Baptista-Bastos tentava entalar indecentemente a coitada da realizadora, que não era ingénua, mas não tinha culpa da distorção desencadeada na imprensa francesa.

Finalmente, cumpriu-se a profecia de Rangel, e os media, que há uns dois anos andam a anunciar o sabonete Cavaco, passaram à campanha de promoção directa. Pseudo-sondagens, pseudo-não-campanha na primeira página do Expresso, pseudo-reportagens em capas de revista, vale tudo. E não haverá um militante desocupado ou um académico empenhado que se encarregue de desmontar esta e outras deformações da admirável democracia dos media?

(foto integral)

23 novembro 2005

Anúncio

Ante-estreia

DOUTOR ESTRANHO AMOR

Ou como aprendi a amar o preservativo e deixei de me preocupar

Documentário de Leonor Areal

25 Novembro 2005, sexta-feira, 21h30, Cinemateca, LISBOA

Seguido de debate com Inês Pedrosa, Miguel Vale de Almeida e José Manuel Costa

30 Novembro 2005, quarta-feira, 21h45, Drive-in, Rua do Almada, 555 PORTO

22 novembro 2005

A construção do olhar no documentário

Mas de que tipo de documentário estou a falar? Um parêntesis aqui sobre duas tendências do documentário: uma que conduz a atenção do espectador (por exemplo, com narrador em off, ou seguindo uma personagem que expõe as suas ideias); outra que deixa em aberto ao espectador a interpretação da acção (procurando contar uma história com personagens do real e desenrolando-se num tempo próprio). Na prática misturam-se frequentemente as duas tendências, mas é mais na segunda que estou a pensar: num tipo de documentário não constrangido pelo formato típico de televisão, aquilo que podemos chamar de documentário cinematográfico.

Tal como o realizador busca a forma para o seu documentário, também o espectador a procura no filme. Na verdade, ele tem expectativas criadas e é a partir delas que lê um filme. Expectativas comuns são, por exemplo, que o filme siga uma ou duas personagens principais, ou que o que o filme tenha uma forma dramática em que o final seja preparado, para o espectador não ser apanhado de surpresa; ou seja, um final como um fecho de pano, umas palmas, um culminar de percurso, um regresso à situação inicial, um reencontro, uma festa, uma resolução final para um problema.

Mas nem sempre é fácil consegui-lo, pode o real não se oferecer a tal. O realizador e o montador dão voltas à cabeça e ao material e fazem o que podem. Frequentemente um documentário não segue, não pode obedecer às leis da narrativa dominante, consistente, explicada, coesa. Por isso, o documentarista, obrigado a criar uma narrativa específica para cada caso do real, preocupa-se com a legibilidade do filme - do texto, do discurso e das intenções representativas - por outras formas que, não sendo convencionais, nem sempre facilitam a sua leitura.

Um espectador acompanha uma narrativa atrás da sua curiosidade humana, fazendo-se intimamente perguntas sobre o que está a ver e esperando uma resposta. Há sempre uma procura de sentido que se supõe residir nesse discurso constituído. Como diz Jean-Pierre Esquenazi: “a actividade expectatorial examina a obra atribuindo-lhe a vontade de significar” (p.103).

Assim, cada documentário exige um modo diferente de ser lido – exige do leitor perceber o seu código próprio. A invenção desse código próprio é a aposta maior do documentarista. E passa por se adaptar às contingências do real e do material conseguido (geralmente em situação de improviso). Por isso, estes documentários são filmes que pedem ou beneficiam de uma segunda revisão.

A mim, acontece-me sempre isso: à segunda vez que vejo um documentário (e mesmo uma ficção) gosto sempre mais, porque percebo tudo melhor (as intenções, os processos, a acção secundária, etc.). À primeira, acompanho principalmente o texto e só à segunda percebo o alcance do subtexto. A construção do olhar será assim posterior ao olhar imediato; é um olhar indirecto – um segundo olhar, uma releitura. Os “documentários de televisão” – dadas as características do meio, instável em termos de fixação do espectador e pouco propício à contemplação – tendem a construir um olhar imediato que contenha já a sua explicação.

Mas não há um só público uniforme. Como diz Esquenazi, “não existe o público, existem públicos”, públicos que são diferenciados por “comunidades de interpretação” – é que chama "princípio da multiplicidade" (p.102). Diferentes públicos: em hábitos, preferências, gostos, expectativas, manias até.

O crítico, segundo a definição de Eduardo Cintra Torres (p.54), será um leitor que, pela sua especialização como leitor, reconstrói o olhar para preparar o olhar de outros espectadores, para iniciar uma reflexão que pode levá-los a formular juízos, ou ao diálogo (acrescento eu). Através do crítico a obra completa-se, pois se completa a sua leitura. É uma “leitura retroactiva” que se segue a uma “leitura heurística”, a da primeira descoberta.

Procurando definir os termos, poderá haver uma construção do olhar sem o trabalho da consciência? Para Serge Tisseron (p.67), há modos de interiorização das imagens, mas a isso eu chamaria antes constituição do olhar, pois é um processo que nos acompanha sempre e quase involuntariamente. É por isso que me parece ainda mais importante a necessidade da construção posterior, que passa pelo visionamento e discussão das imagens que vemos, por uma segunda leitura.

Uma imagem é sempre uma mediação, todos nós sabemos isso. E na ficção sabemos que há uma construção total de raiz, que interpretamos como uma história que alguém nos quer contar. Isso põe-nos poucos problemas. Ou põe problemas de interpretação que nos são familiares.

No documentário, o trabalho de construção do olhar – pelo realizador - não é tão evidente. Porque se tende a confundir o discurso visual com o real captado. Como se não se visse bem que há um filtro – mas existe esse filtro sempre. O mesmo equívoco ocorre com a televisão, como refere Eduardo Cintra Torres (p.57), que parece um espelho da sociedade, mas é antes uma casa dos espelhos, um reflexo mais ou menos deformado do social.

Há um paradoxo aqui, como aquele que José Carlos Abrantes refere em relação à fotografia – que a fotografia reproduz e ilude quase perfeitamente o real, apenas sem movimento (p. 12). O cinema reproduz o movimento, mas não evidencia que há um trabalho operado sobre a imagem, que não é só de selecção, é também de construção de um discurso visual - que não sendo verbalizado corre o risco de se confundir com a matéria usada.

É aqui que entra a importância, para cada um de nós, espectadores, de diversificar as experiências, as imagens, as linguagens, para que se exercite o trabalho de interpretação, que nem sempre é fácil. É aqui que entra a “educação para as imagens” – de que fala Tisseron – e as suas cinco maneiras de utilizar as imagens que nos rodeiam (p.67). Eu acrescentaria que outra maneira de aprender com as imagens é criar imagens – usar as imagens como meio de expressão - o que é particularmente importante no campo da educação, como salienta Cristina Ponte (p.92). A construção do olhar não passa apenas pela interpretação, passa muito pela experiência de construir imagens.

Resumindo: há infinitas maneiras de contar, de escrever, de filmar, de sentir e de ler. Há um trabalho de reflexão sobre a linguagem das imagens que os cineastas exploram e que os espectadores, se querem entendê-la, têm que saber acompanhar, habituando-se a interpretar e a reflectir sobre elas. O espectador preguiçoso, que espera pela papa já feita, não é o destinatário almejado dos nossos filmes.

(Notas de apresentação do livro A Construção do Olhar, José Carlos Abrantes (org.), Lisboa: Livros Horizonte, 2005, 111 pp., cujo lançamento em 16-11-2005, na Livraria Bertrand – Picoas, está reportado nos blogues Indústrias Culturais e As Imagens e Nós.)16 novembro 2005

O manicómio

“San Clemente” (1982) é um filme extraordinário e perturbador. San Clemente é um hospício que ficava numa ilha de Veneza. Raymond Depardon começou por fotografá-lo e em 1980 filmou os seus habitantes, numa interacção assumida da câmara com os seus personagens, que, apesar de semi-alheados na normalidade, estão perfeitamente conscientes de estarem a ser filmados. Alguns rejeitam essa intrusão e manifestam-se contra a câmara, por gestos significativos, inquirindo-a, tapando-a, capturando o microfone.

Os realizadores optam por manter na montagem essas interacções, pondo em cheque duas coisas: por um lado a sua legitimidade para filmar; por outro, o respeito pela vontade dos intervenientes renitentes. Não é por acaso que o primeiro plano do filme mostra a expulsão da equipa de filmagem dos corredores do hospital. Raymond Depardon e Sophie Ristelhueber colocam assim, imediatamente sobre a mesa, isto é, estampado no texto do filme, questões de ética prementes.

Será que a vontade dos que não querem ser filmados – tanto quanto a indiferença ou a satisfação dos outros - deve ser respeitada como um acto de consciência (o que aconteceria cá fora) ou ignorada como uma diminuição da mesma? Ou será que a omissão desses casos de rejeição não teria como consequência a deformação da verdade essencial que o filme procura revelar? Os internados apareceriam como uns tontinhos infelizes - que não serão. A fronteira áspera, que se sente nestas pessoas, entre a sobreconsciência e a dor seria atenuada, camuflada por uma opção legalmente-correcta mas humanamente incorrecta. Onde se fixa a ética? No respeito pela afirmação da negativa, ou na anulação dessa negativa como se não existisse? Na afirmação do conflito inerente ao acto de filmar outros, ou na omissão dessa tensão?

Este filme não seria de todo o mesmo se não respeitasse com fidelidade a realidade que retrata. Depardon é um mestre do plano-sequência. Numa tomada de câmara contínua de vários minutos ele segue as inquietações quase inexpressas de uma personagem ou salta para os outros que se cruzam, acompanha interacções, move-se por corredores e apreende uma existência em moto continuo, que doutra qualquer forma nos escaparia. Este modo de filmar – que se desenvolve no tempo e ganha intensidade - é indispensável à compreensão da vivência das pessoas neste local. O seu dia é feito de esperas e deambulações, de vazios aparentes e de obsessões emergentes. O plano-contínuo vem da necessidade de fazer justiça a uma situação de clausura que não admite respirações nem cortes.

O movimento sintonizado da câmara faz-nos mergulhar num universo que aos poucos se vai tornando denso, vago, como um sonho quase. A presença dos paliativos que são a televisão na sala de convívio ou os rádios que alguns doentes transportam consigo – como mundos de evasão ou contactos com o exterior (e que não diferem dos nossos cá fora) - habitam aquele espaço de irrealidade. E, a certa altura do filme, começamos a perceber que a inquietação que paira está ainda mergulhada no torpor dos medicamentos administrados, do qual não se sai. É uma longa espera sem esperança.

Os pacientes deste manicómio – percebemo-lo pelas conversas e reuniões que há entre enfermeiros, doentes e famílias – estão cientes da sua situação e das razões por que ali estão. Dario, de 26 anos, faz um esforço insano para ser são e superar a morte do pai, mas o médico e a mãe cerceiam-lhe a liberdade, e ele enfurece-se com a clausura e queixa-se aos amigos, o cameraman e a soundwoman. Outros, pelo contrário, justificam com razoabilidade a sua opção pela protecção que recebem. Mas não parece haver objectivos quotidianos na existência ansiosa destas pessoas. Ouvem televisão, ou vão e vêm de um lado para o outro ruminando pensamentos, ou recitam frases repetidas sem esperar diálogo. De vez em quando acontece uma visita de familiares, um baile, uma saída ao carnaval de lá de fora, onde eles parecem tão normais como os outros mascarados. Mas eles são os considerados irrecuperáveis - desde a reunião inicial que esse facto é postulado diante de todos. E só a câmara de Depardon consegue a proeza de lhes restituir toda a dignidade que, por estarem escondidos do mundo, tinham perdido.

(Visto em 14 de Novembro no Instituto Franco-Português, integrado no ciclo de cinema "Le monde est un grand asile”, integrado no colóquio Michel Foucault: Lei, Segurança e Disciplina - Trinta anos depois de Vigiar e Punir.)04 novembro 2005

O medo de existir

Sempre houve educação sexual mas continuará a não haver.

É o próprio parecer do Conselho Nacional de Educação sobre Educação Sexual que claramente distingue duas formas de educação da sexualidade: a informal e a formal. A primeira é aquela que sempre tivemos e que, acompanhando as mudanças sociais e culturais, vem evoluindo em termos de modelos, valores e práticas. A formal é aquela que é ensinada numa instituição, ou seja, na Igreja ou na Escola.

A Igreja tem a sua catequese e seu papa e age livremente em terreno próprio, no seu combate contra as realidades (o preservativo, o aborto, a homossexualidade). A Escola ainda não assumiu completamente o seu papel educativo neste campo, a não ser muito recentemente, precisamente com este relatório.

Na minha opinião, no campo da educação sexual, cabe à escola transmitir conhecimentos que não sejam passíveis de discussão. Ou seja, que não colidam com os valores de cada um, mas que transmitam valores universais e consensuais, como o respeito pela opinião alheia e a liberdade individual. O que significa que a escola, ao contrário da igreja, não deve impor modelos de comportamentos, nem julgar crenças, nem discriminar pessoas ou modos de vida.

Isto, aliás, o próprio relatório o diz: “A Educação Sexual em meio escolar não pode posicionar-se em relação a qualquer atitude e quadro de valores que não sejam consensuais (...)”.

Propondo que a educação sexual seja uma área curricular transversal integrada na educação para a saúde, a Comissão não recomenda que seja criado um programa nacional, mas apenas que cada escola defina o seu programa e o apresente ao Ministério para aprovação. Nem sequer avança com um esboço de intenções ou sequer objectivos gerais, como é prática corrente nos curricula escolares.

De um modo geral, de acordo com as práticas correntes e que o relatório colige, os objectivos gerais da Educação para a Saúde serão fornecer informação adequada e correcta e prevenir comportamentos de risco, como a obesidade, o alcoolismo, as drogas, a transmissão de doenças, nomeadamente a sida, ou a prevenção da gravidez não desejada, fruto em parte da desinformação. No fundo, um prolongamento das recomendações que um médico ou um centro de saúde dá, mas preventivamente.

Qual será então o objectivo geral da Educação Sexual, qual a estratégia a seguir? A única resposta que lá encontro é esta: “O CNE reitera que a Educação Sexual em meio escolar é uma componente da área de Formação Pessoal e Social, que se enquadra na educação em valores e para os valores.”

Insiste-se na educação dos valores. Mas que valores? É que valores são como os gostos, dificilmente se conseguem discutir, porque estão ancorados em convicções profundas, estruturais, emotivas, quase irracionais. O caso do aborto é o melhor exemplo: é impossível converter os oponentes do sim e do não. Ambos têm posições irredutíveis e não estão dispostos a abdicar delas. Num diálogo de surdos, o mais que uma discussão de valores pode fazer é ensinar a uns que respeitem as opções dos outros. E como é que se discute este assunto numa aula de educação sexual? Como é que evita que as convicções do professor ofendam as dos diferentes alunos?

Nem neste nem noutros valores, podem os cidadãos ser polícias das consciências alheias. O mérito que pode ter uma discussão de valores é levar uns a compreender ou a aceitar os valores dos outros. Mas mesmo isso é difícil. É uma luta sem tréguas. Veja-se o caso do direito ao casamento e à adopção por parte de pessoas do mesmo sexo.

Mas afinal, o próprio parecer reconhece até onde vai e onde acaba o consenso: “É consensual falar de Educação Sexual nas escolas numa vertente de natureza informativa, na medida em que se reconhece à escola a função de organizar em códigos de conhecimento o que o aluno precisa de saber sobre reprodução, fecundação, corpo, identidade, diferença, género, entre outros conteúdos curriculares. Falar de uma Educação Sexual na dimensão da Educação para a Sexualidade, ou Educação da Sexualidade, que se prende a afectos, emoções, amor, estádios maturativos, desenvolvimento da personalidade, para além de outras questões, significa reconhecer o dissenso.”

O modelo que agora se propõe correrá o risco de se diluir - e desresponsabilizar (como acautela o documento) todos os intervenientes transversalmente - como aconteceu com a disciplina de DPS – Desenvolvimento Pessoal e Social – criada há 16 anos e nunca implementada nas escolas (o que os pais comprovam todos os anos, quando inscrevem os filhos opcionalmente em Religião e Moral ou DPS).

O que eu encontro neste relatório, muito equilibrado mas totalmente ambíguo, é que procura agradar a todos, sem definir nada. Quem fala aqui é o medo, o desenrasquem-se como quiserem, que aliás é como sempre foi. Ou o “medo de existir” (de José Gil, como assinala Miguel Vale de Almeida).

A real educação sexual é informal, como sempre foi. Faz-se com os amigos, com os exemplos alheios, com as revistas cor-de-rosa, com a telenovelas, com os bigbrothers, com a internet, com a família (last and least). Todos estes meios são muito mais poderosos que a escola, para veicular modelos e valores. A escola, aliás, tem por incumbência transmitir conhecimentos e dar instrumentos de raciocínio necessários ao desenvolvimento da pessoa (o que não é missão de nenhum dos outros meios).

E no entanto, o meio de educação mais eficaz que existe é a televisão. Tanto pode educar como deseducar. É por isso que acho que, das obrigações da televisão pública, deveria constar uma componente pedagógica (não apenas cultural) - um programa de educação cívica com objectivos definidos (como nas escolas), que divulgasse informação indispensável ao cidadão comum: por exemplo, nesta área, a prevenção da sida, a informação sobre contracepção. Nada é pior que a ignorância.

Mas a educação cívica passa também pela educação para os media, ou como aprender a ler e descodificar as mensagens dos media. Perceber, or exemplo, que, quando se fala em aborto e em vez de mostrar um embrião se publica uma fotografia de um feto (após as 10 semanas), se está a mentir, a manipular sentimentos e a condicionar involuntariamente o leitor.

As recomendações desta Comissão, na minha opinião, escondem o medo de agir e orientar, o medo de ofender, não tanto as famílias em geral, mas as organizações fanáticas que falam em nome delas e da igreja. Tal é o peso do catolicismo nesta política de cobardes e inoperantes. E as coisas mais importantes, pessoal e socialmente, afinal são: evitar doenças fatais, gravidezes indesejadas, crianças abandonadas, pessoas discriminadas. Não é tão simples explicar isto a qualquer pessoa? Ou têm os meninos que ver o programa de sexo da TVI às escondidas?

26 outubro 2005

Prova Oral

Quem quer fazer um documentário e precisa de arranjar dinheiro para pôr a trabalhar a equipa e o equipamento, tem a possibilidade de concorrer a um pitching – uma espécie de prova oral em que o produtor e/ou o realizador defendem o seu projecto de filme perante um painel de comissários-editores representantes de vários canais de televisão, eventualmente compradores.

Como em qualquer exame, eles devem trazer o discurso na ponta da língua, para aproveitar os 10 ou 15 minutos concedidos, ter resposta pronta para as perguntas que serão feitas e saber justificar sucinta e convincentemente o projecto tanto em termos artísticos, como comunicativos, como financeiros. Pode dizer-se que não é fácil.

Um pitching é afinal uma reunião de pré-venda com exposição pública, a feira do relógio dos documentários, que todos os anos, desde 1998, se realiza em Lisboa organizado pela EDN (European Documentary Network) e a Apordoc. São os Lisbon Docs, geralmente associados ao festival DocLisboa. Este ano estiveram presentes 14 projectos de documentário, 5 dos quais portugueses, e 10 representantes das televisões, a saber: ARTE Thema (França), ZDF/ARTE (Alemanha), AVRO (Holanda), TVC (Espanha), NPS (Holanda), SVT (Suécia), TSR (?), RTP1, RTP 2: e FFF (Finnish Film Foundation).

Por outras palavras, o pitching é um espectáculo organizado como um concurso televisivo, onde há os que são avaliados e há os que opinam sobre as fraquezas e méritos dos filmes candidatos. O jogo seria equilibrado se houvesse da parte dos commissioning editors (representantes das televisões) alguma obrigação. Se trouxessem algum dinheiro para aplicar no filme que mais os interessasse. Se tivessem margem de negociação. Mas não têm. Eles vêm só participar no espectáculo, viajar, ver uns filmes (o trabalho deles é escolher filmes) e dizer sempre o mesmo: “não estou a ver como é que a ideia vai ser posta em prática”; “já temos muitos filmes sobre o Brasil”; “não encaixa nos nossos slots”; “não mostramos filmes políticos”; “não vejo como se pode enquadrar os nossos slots de social issues ou de current affairs”; “o orçamento é muito caro”; e a maior parte das vezes dizem “quando estiver feito, gostava de ver”. Ou seja, não só demonstram a sua incapacidade de visualizar o que possa vir a ser um filme, como não se comprometem nunca. Ou melhor, iludem a sua falta de poder decisório com argumentos fingidos de experiência profissional.

É raro, nesta fase, apoiarem financeiramente um projecto, e quando o fazem, mais tarde, querem controlar todas as fases de produção e fazem exigências na montagem: meter voz off, tirar este plano ou aquela personagem, introduzir mais qualquer coisa. É o modelo americano – espalhando metásteses na Europa - em que o produtor-financiador é quem manda no produto final - em nome de conhecer melhor o meio e as audiências, i.e., o que dá mais dinheiro. Na prática, considero que se trata de um esquema humilhante. Enquanto os produtores/realizadores dão o seu melhor (depois de terem sido já pré-seleccionados), os juízes desdenham.

Tanto esforço para quê? Saberíamos para quê se a EDN ou a Apordoc revelassem números relativos aos filmes apoiados por este método. Na falta de dados, suspeito que é uma boa maneira de arrebanhar clientes na massa crescente de documentaristas novatos.

Não sou contra as televisões nem os mercados. Mas se são tão selectivos e exigentes, porque não abrem eles concurso para propostas sobre certos temas e assuntos? É porque, lá nos seus bureaux, ligados à internet e aos media, eles não podem saber o que se passa no mundo da vida e estão carentes de novidades, de preferência emocionantes, com mais sangue e mais lágrimas. Então, com o seu enfado de burocratas, aproveitam os pitchings para avaliar as tendências da moda e roubar algumas ideias, qual vampiros da programação.

Os realizadores têm, no entanto, outros objectivos. Geralmente têm algo a dizer sobre a realidade que presenciam, têm uma forma de olhar pessoal e única e um assunto circunstancial e irrepetível. Têm o desejo de testemunhar, de reflectir e de exprimir pontos de vista, por este meio que é o das imagens. Mas só podem fazê-lo se forem livres de o manifestar - e aceites e respeitados como tal.

No meu entendimento, fazer documentários é uma questão de liberdade de expressão – e não pode ser controlada por agentes exteriores. As normas de televisão, a mentalidade burocrática e economicista são um outro mundo, com o qual tentamos relacionar-nos, se calhar em vão.

Já há 6 anos pensava mais ou menos assim:

http://www.akademia.ubi.pt/jornal_docLeonorAreal.htm

Aqui podem ler a opinião de Mariana Otero sobre os "novos falsários do documentário" : http://www.akademia.ubi.pt/jornal_docMarianaOtero.htm

E mais um texto de balanço sobre um pitching na Grécia: http://www.filmfestival.gr/docfestival/2004a/pitching.html

25 outubro 2005

Feios, cómicos e maus

O teste máximo de um filme – particularmente um documentário – é no palco de um cinema. Só no grande ecrã se vai perceber se o filme tem bom ritmo, se as personagens têm densidade, se a mensagem passa, se o público reage bem. Só então o realizador e seus colaboradores, que pensaram tudo ao pormenor, se conseguem distanciar e ter uma perspectiva renovada do filme, filtrada pelas reacções e pelo clima da sala.

Pode dizer-se que o público dos filmes premiados no DocLisboa reagiu bem. Riram compulsivamente em todos os filmes (mostrados no domingo à tarde). Pode até afirmar-se que a melhor expectativa dos espectadores de documentário é essencialmente essa: desopilar e rir das misérias alheias, como numa boa farsa. Mesmo que estejam presentes os participantes, as pessoas riem alarvemente das suas mínimas fraquezas, sinceridades e tropeções. E têm razão: a vida é um circo.

E de que rimos? De tudo o que faz rir: dos pequenos incidentes, dos equívocos, dos trejeitos, da rudeza dos personagens, da sua fragilidade, do seu humor corriqueiro, das suas manifestações de ansiedade, quer seja uma família lisboeta do bairro da Bica, ou uma velhinha russa que faz vodka, ou uma figura do jetset, ou um político de direita, ou um cãozinho choroso no meio de uma mercearia.

Se formos pela apreciação do clima das sessões de documentários, podemos dividi-los em 3 tipos: há os que fazem rir, mesmo sem serem cómicos (episódios do quotidiano, personagens populares, velhos engraçados, figuras públicas caídas em desgraça, etc.); há os trágicos (guerras, revoluções, marginais, doenças, crianças infelizes); e há os mornos (os que não provocam emoções imediatas, só dão que pensar).

No caso do filme Gosto de ti como és de Sílvia Firmino (que ganhou o prémio de melhor documentário português), as pessoas riem-se do ensaiador da marcha quando ele berra e diz asneiras, riem-se de uma família de quatro deitados na cama a ver televisão e do filho que expulsa a mãe com cócegas (só parando quando ela lhe aperta os tomates?), riem-se do nervosismo dos marchantes e das piadas castiças, riem-se o tempo todo. Porque o filme é muito divertido e realmente construído como uma farsa.

Bem filmado, bem montado, sintético na construção da história e das personagens, este documentário concentra-se nos episódios excessivos – pela linguagem, pela gestualidade, pela força, pelo típico - e na graça das pessoas. A ênfase dada transforma-as em personagens de uma quase-ficção, construída com base em situações grotescas, aliás, bem realistas.

“Gosto de ti como és” é também uma excelente definição para o ofício de documentarista: conseguir chegar perto dos outros e aprender a gostar deles, mesmo que diferentes, mesmo que imperfeitos. Um documentarista acaba geralmente por criar uma relação afectiva com os sujeitos seus objectos, que, por princípio, tenta respeitar para não atraiçoar um pacto de confiança.

Fico a pensar nos cortes que fiz, no meu último documentário, quando achei que as personagem poderiam cair ligeiramente no ridículo e as quis poupar a isso. Quantas gargalhadas terei perdido?

24 outubro 2005

Simulacro

Uma sala toda branca, chão, paredes, tecto. Uma projecção vídeo de uma praia, as ondas do mar, movimentos sensíveis de cães ao longe. Duas mulheres sentadas na plateia vêem este “objecto exigente e transcendente de arte minimalista”. Aliás, um filme de Kiarostami que dura 75 minutos. Five (2004) “desenrola-se languidamente permitindo aos espectadores a liberdade de contemplar cada pormenor” (segundo a sinopse dada no DocLisboa). O que leva uma pessoa a entrar no edifício monstruoso e frio da Culturgest para ficar a olhar para este simulacro de zen? O que leva um realizador extraordinário ao grau zero da expressão?

22 outubro 2005

A importância de uma voz

Ross McElwee, cuja obra está em retrospectiva no DocLisboa, é uma espécie de cineasta compulsivo. Desde os anos 70 que ele filma (em 16mm) os amigos, a família, tudo, misturando o improviso da vida com o improviso do cinema. Anos mais tarde, reconstitui e cola esses fragmentos de vida segundo uma linha narrativa frequentemente autobiográfica. Dele vi só 3 filmes: Charleen (1978), Backyard (1984) e Time Indefinite(1993).

Charleen é sobre uma sua amiga com muita personalidade e uma voz capaz de ocupar um ecrã inteiro sem deixar de surpreender o espectador. Em Time Indefinite, o assunto principal é a família e a resistência de Ross em aceitar as expectativas casamenteiras e procriativas típicas das famílias típicas. Esse (aparente) longo percurso de conversão, que começa quando aos 39 anos anuncia que vai casar, prossegue até ao nascimento do primeiro filho, após um primeiro aborto e a morte do pai – aos quais se juntam vários outros encontros com a morte: da imolação do marido de Charleen ao tumor canceroso de uma paciente do seu irmão, passando pela visita apocalíptica de uma testemunha de Jeová.

Os marcos principais desta autobiografia - centrada no eterno ciclo da vida – são o casamento, o nascimento e a morte - temas universais. O seu âmbito é todavia local. Ao retratar a família e os amigos, com suas convenções e crenças, todo um contexto social e cultural ganha existência palpável e reflecte o mundo em que se revêem os seus conterrâneos. Visto de fora, parece-me um quadro hiperrealista da América, através do qual reconhecemos hábitos exóticos como, por exemplo, o dilema entre guardar ou espalhar as cinzas dos mortos queridos, ou a cerimónia de recasamento nas bodas de ouro (com as meninas e senhoras vestidas de rendas brancas e todos os participantes da cerimónia, incluindo o padre, exclusivamente negros), ou a obrigação estatal de fazer análises de sangue antes de casar, acrescida do bónus de uma visita ao ginecologista para verificar se está “tudo a postos para cidade dos bebés”.

21 outubro 2005

Le départ de Depardon

O último filme de Raymond Depardon, Profils Paysans: le Quotidien (visto no DocLisboa), demora a começar. Durante uma meia hora (psicológica), ele interroga alguns velhos camponeses que não estão manifestamente inclinados para desenvolver o tema que ao realizador interessa - o abandono dos campos e das aldeias, o envelhecimento da população e seu isolamento. Estes anciãos pouco têm para contar além de um certo desânimo da idade. O realizador, qual repórter sem imaginação, insiste no seu inquérito elementar: há quanto anos ali vive e trabalha, quantas pessoas ainda lá estão, se trabalha mais agora que dantes, etc. Em troca recebe algumas respostas desconcertantes: "Quando você tiver 85 anos também vai fazer menos fotografias e filmes que agora".

20 outubro 2005

Dispositivos (2 e 3)

19 outubro 2005

Cinema ilusionista

Uma instalação-vídeo no Museu do Chiado mostra em simultâneo nas quatro paredes de uma sala vários filmes de William Kentridge, suponho que concebidos para esta disposição dispersa, mas igualmente válidos como objectos fílmicos per se.

Sob o efeito caleidoscópio de circular os olhos pelos vários filmes ao mesmo tempo, o visitante procura seguir, apesar de tudo com alguma aflição, a sequência de cada filme que, em loop, recomeça incessantemente e nos permite recuperar o momento que perdemos quando olhámos para o do lado.

São filmes de um ilusionista. Onde o autor se representa, por exemplo, a apagar um desenho, a folhear livros que voam, ou a reconstruir auto-retratos, usando a técnica de inverter o movimento da fita. Desenhos que, mal acabados de fazer, habitam o espaço do quotidiano. Objectos do quotidiano que invadem o espaço dos sonhos. Sonhos que habitam a intranquilidade do artista.Filmes que falam apenas do trabalho do autor, situados no universo do seu atelier e das suas fantasias. Este delírio auto-reflexivo sobre o trabalho e a própria identidade dentro da obra, aparece-nos em variações paradoxais sobre diferentes técnicas - mixed media - num jogo que ultrapassa o formalismo e se torna pura poesia e ilusão.

18 outubro 2005

A estética do sofrimento

Certamente o documentário Natureza Morta – Visages d’une Dictature, de Susana Sousa Dias, tem todos os méritos que lhe atribuem. Uma narrativa só por imagens, uma revelação da nossa memória arquivada, um exercício virtuoso de montagem, etc. Reconheço nele um filme fantasmático que teve a capacidade de activar em mim o sistema de alarme.

Ao contrário da expectativa, não encontrei um filme que fala por imagens, mas um filme em que fala mais alto a música, cujo expressionismo electroacústico - de frigoríficos medonhamente vibrantes e estampidos violentos de portas de ferro fechadas sobre alçapões - é capaz de nos colar à cadeira em estado de angústia irracional e grande desconforto. Eu sei que é intencional. Mas que intenção tem? Fazer-nos sofrer durante uma hora pelas vítimas do fascismo?

Toda a gente acredita que uma imagem vale por mil palavras, mas não é verdade, as imagens falam conforme o que se diz delas (pensemos no pseudo-arrastão de Carcavelos, que o filme de Diana Andringa, também presente no DocLisboa, desmonta). As imagens pouco valem sem as palavras, porque podem ser lidas de muitas maneiras (e as palavras também, mas não de tantas). Elas ganham sentidos que, neste caso, são induzidos pela música ou pelos raccords, que aqui se resumem a oposições simples: os brancos que aplaudem e os negros que desfilam nus, os que deitam foguetes e os que queimam aldeias africanas, as fotos dos prisioneiros e logo o ditador com sorrizinho, de um lado os carrascos, do outro o povo acabrunhado, em suma, os bons e os maus.

Mas a realidade do fascismo foi muito mais complexa. Já todos sabemos o que foi o fascismo. Todos nós participámos disso ou participaram as nossas famílias. Aliás, o fascismo continua entre nós. Nem é possível traduzi-lo por meio de uma parábola maniqueísta. Veremos este filme por uma espécie de masoquismo católico?

Qualquer grupo de gente subindo uma escada em câmara lenta parece um bando de esfomeados. Qualquer penitente de joelhos pode ser uma metáfora de mil coisas, mas qual delas? Os soldados enfermeiros que dão de beber às crianças negras (em latas da Sacor) parecem algozes. E as crianças que olham para a câmara pelo canto do olho suspenso no tempo parecem prisioneiros culpados. No filme de Susana Sousa Dias estamos prisioneiros da imagem.

Quando se usam e manipulam as imagens desta maneira, arrastadamente, analiticamente, repetidamente, há um comprazimento estético no olhar de quem as vê. Como podemos conciliar a beleza amoral das imagens em movimento com o juízo moral que elas descarregam sobre nós? O fascínio das imagens não deveria degenerar em horror ou vice-versa.

(visto ontem no DocLisboa)

17 outubro 2005

O dispositivo

Mecanismo que produz um resultado ou efeito. Conceito artístico que se adequa ao filme Retrato de Carlos Ruiz. Um documentário estruturado sobre um dispositivo estético claramente delimitado: imagem a preto e branco, os monólogos em off do pai e da mãe; as fotografias de família; imagens em movimento de situações quase estáticas.

A conjugação destes factores produz uma obra fortíssima, em que as memórias individuais dos pais, as suas considerações um sobre o outro, são ouvidas sobre antigas fotos sorridentes de família ou sobre as suas imagens actuais, semi-encenadas e mostrando-os imóveis, na cama, em casa, na rua, na praia, sempre afastados um do outro ou solitários.

O discurso - sustentando o conteúdo existencial do filme, tocante de amargura e resignação - está sempre fora de campo e é ilustrado por imagens de paisagens, campestres ou urbanas (Sevilha), onde por vezes aparecem os pais, também eles filmados como paisagem, da escala macro ao plano geral, sempre quase imóveis, expectantes sem expectativa, dois solitários cujos eloquentes desabafos reflectem sobre uma vida inteira de casal “infeliz”.

A alternância espaçada das suas vozes (nunca há diálogo) reforça a percepção do seu afastamento, e o contraste entre as memórias e as imagens fotográficas que elas contradizem, e, por outro lado, a encenação daquele isolamento através de poses actuais, acentuam a cisão interior ao casal. A oposição entre os discursos fluentes e as suas imagens sempre mudas revela a angústia de tudo o que calaram durante a vida e nunca disseram entre eles. É um filme sobre um modelo de casamento hoje em falência, aqui testemunhado por um filho em relação aos seus pais, sem sentimentalismo e com mãos de esteta.

(visto ontem no DocLisboa)

16 outubro 2005

As activistas passivas

O documentário Sereias de Dina Campos Lopes acompanha a viagem do barco Borndiep que, em Setembro de 2004, tentou chegar a Portugal para defender a legalização do aborto seguro. As activistas da organização Women on Waves preparam a sua viagem sem publicitar (na internet) dados precisos sobre datas ou destino final, mas isso não evita que o barco seja detido antes de entrar em águas portuguesas. Foram gravadas as conversas telefónicas com as autoridades portuguesas e, perante a negativa, as sereias ficam a banhos no alto mar, sempre vigiadas a distância por um barco militar que se aproxima apenas para mandar piropos quando elas vão ao banho em biquini.

Outras activistas vieram não por mar mas por ar e assim podemos perceber que há movimentações políticas em terra – uma pequena manifestação, uma conferência de imprensa - que procuram pressionar as autoridades. Há ainda uma delegação de deputados ao barco, que, na pessoa de Francisco Louçã, pede, por telefone, uma explicação para a não-autorização de aportar. Perante uma resposta definitiva - não têm autorização porque não têm autorização - e um comentário brejeiro dirigido à deputada Odete Santos, a delegação nada mais pode fazer. No mar, as sereias limitam-se a ouvir na televisão as declarações inflamadas do ministro da defesa Paulo Portas, cuja gestualidade expressiva suplanta as barreiras linguísticas e que, apesar do tom trágico que no contexto parecia ter, pôs a plateia da Culturgest a rir às gargalhadas. O PM Santana Lopes também aparece a dizer que Portugal é um país de liberdade.

Em contraponto, as sereias filmam-se a si próprias, fazendo depoimentos auto-reflexivos, numa incompreensão do que passa em terra. O que ressalta deste confronto é a sua visão de Portugal como uma república das bananas – o que não deixa de ser verdade – onde as mulheres não têm direito à escolha e à autodeterminação. Na conferência final, uma activista estrangeira pinta um quadro pavoroso em que as mulheres sem meios monetários suficientes praticam abortos com agulhas de tricô. Na realidade, hoje praticam-se já outros métodos – embora clandestinos e com sequelas equivalentes àquele outro.

A vinda do “barco do aborto” teve não só um enorme efeito mediático – a que a realizadora intencionalmente fugiu – como permitiu que finalmente se falasse e se escrevesse sobre os métodos que se usam para provocar quimicamente o aborto - assunto nunca antes abordado publicamente. Na prática, passou-se em terra muito mais do que as activistas no mar puderam presenciar.

O filme, por opção, omite os efeitos desta acção, concentrando-se nos seus protagonistas e no seu sentimento de impotência. O tom é quase confessional e centrado em perspectivas individuais. Inicialmente imbuídas de um espírito de “missão”, o de esclarecer as mulheres portuguesas, mas sem quererem ser “arrogantes”. No final, admitindo o falhanço dos seus objectivos e procurando aceitar que não podem impor a sua perspectiva às mulheres portuguesas porque Portugal não está preparado para isso e está no seu direito de se governar à sua maneira.

Falam disto como quem fala de um país árabe onde as mulheres escondidas nas suas burkas não queiram ser libertadas. O paternalismo e o desconhecimento são evidentes. Cometem o erro involuntário de supor que um governo autocrático representa uma vontade popular generalizada. O filme, sancionando esta visão, não procura conhecer o outro lado do espelho: a realidade do problema que a todos preocupa, ou mesmo o impacto que o evento teve na opinião pública, afinal seu principal mérito e, aliás, contributo para o desgaste rápido do governo ultradireitista que tínhamos.

Usando sobretudo material vídeo amador, este documentário aparece como o filme possível feito a partir dos registos recolhidos ad hoc. E sente-se uma falta de coesão que uma preparação prévia e uma abordagem intencional dos factos que lhe teria dado.

(visto ontem no DocLisboa)

15 outubro 2005

A arte é uma ciência

Na linha de “o meio é a matéria”, vi no festival Temps des Images/CCB uma pequena mostra de filmes experimentais seleccionados e comentados por Jacinto Lageira e reunidos sob o lema “o corpo é uma projecção”.

Em Pièce Touché (1989), Martin Arnold faz uma decomposição de gestos simples, contidos numa pequena sequência fílmica (um homem que abre uma porta e beija uma mulher que se levanta), por um efeito de forward-rewind em unidades mínimas de movimento. Segundo percebi, ele corta a fita em fotogramas e redistribui-os de novo fazendo avançar e retroceder os pequenos movimentos (um abrir de porta, um virar de pescoço, um sorrir, um baixar, etc.) sem repetir nunca um mesmo frame. Portanto imagino que, numa sequência de 24 fotogramas, as encadeie, por exemplo, assim: 1-6-11-16-2-7-12-17-3-8-13-18-4-9-13-19-5-10-15-20-21-24-22-etc., mas com variações livres.

Com uma liberdade experimental capaz de tirar partido da expressividade mecânica de segmentos que reproduzem gestos e sinais corporais, ele joga também com o ritmo e com a alternância da imagem invertida em espelho, criando movimentos interiores ao quadro que são quase de dança, em resultado de um efeito óptico talvez aleatório.

Noutro trabalho visto, Why do things get in a muddle (1984), Gary Hill encena uma situação de metadiálogo (a partir de um texto de Gregory Bateson), ou seja, um diálogo que fala do que se faz, ou um filme que mostra do que se fala.

A figura da Alice de Carrol pergunta ao seu pai porque é que as coisas sempre se desorganizam em vez de se arrumar. O diálogo entre os dois actores foi filmado em modo reverso – particularmente as palavras que foram articuladas foneticamente invertidas – e os seus gestos e interacções com os objectos ilustram o princípio da desarrumação em retrocesso.

Em ambos os casos, estamos perante um jogo laborioso e hiperformalista, mais do que uma descoberta visual ou conceptual. Uma forma de encarar a actividade artística com o zelo de um artífice que escalpeliza o seu material até conseguir espremer o inimaginável. Um trabalho analítico sobre a matéria-prima do cinema - o movimento, o instante, o tempo, o som – cujas leis tácitas são aqui transformadas por força de uma imaginação experimental e para-científica. O filme é um corpo.